VISION

VISION

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It is consciousness transformation and realizes the change of an individual and the organization

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It is consciousness transformation and realizes the change of an individual and the organization

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It is consciousness transformation and realizes the change of an individual and the organization

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It is consciousness transformation and realizes the change of an individual and the organization

U理論とは?

人と組織の変革の鍵は、私たちの内側にこそある

U理論

なぜ、いま「U理論」なのか?

U理論とは、マサチューセッツ工科大学(MIT) スローン校 経営学部上級講師であるC・オットー・シャーマー博士によって、MIT組織学習センターでの研究から生み出された理論です。「過去の延長線上ではない変容やイノベーションを個人、ペア(1対1の関係)、チーム、組織、コミュニティ、社会のレベルで起こすための原理と実践の手法を明示した理論」と定義されており、世界中で気候変動や貧困問題などの解決に活用されています。

同様に日本でも、社会課題解決に加え、企業やNPOなどの組織変革・組織開発の原理として、いま注目を集めています。

このU理論が他の経営理論と一線を画すのは、個人や集団の内的変容から生まれる外的な変革に焦点を当てているところにあります。

そして、外的変革のために内的変容が欠かせないという理由こそが、「なぜ、いま『U理論』なのか?」という問いへの答えとなります。

端的に言えば、U理論が可能にしようとしているのは「先行き不透明で答えが見えない」、「多くの制約によってそもそも答えがない」、あるいは「完全に詰んでいる」と思える状況においても、思考停止に陥いることなく組織内・外の人々と協力し合い、これまでになかった答えをイノベーションとして生み出そうとしていることにあります。

答えが見えない、あるいは答えを生み出す余地が少ない状況であればあるほど、実験を何度も繰り返すように意味のある試行錯誤を積み重ね、互いに協力し合うことが不可欠です。

しかし実際には図1「傾聴不足による破綻」で示す通り、状況が厳しくなればなるほど現実に対する認識のズレ、価値観の違い、利害関係の対立などによって、そもそもまともな対話が成立しなくなることの方が多いのではないでしょうか。

図1.傾聴不足による破綻

シャーマー博士はこの点に着目し、まず私たち自身の内面が変わらなければ、「答えが見えない状況は、単に解決策が見いだせないだけでなく、自ら破綻を加速させてしまう」という洞察を示しています。

人も組織も、困難に直面したときに繰り出した打ち手が、結果的に自分の首を絞める状況に陥るということはこれまでにもあったでしょう。しかしより複雑化した現代社会においては、こうした状況が企業規模や業種を問わず同時多発的に発生しています。

このような状況から、U理論への関心が高まっているのです。

・U理論について、より詳しく知りたい方はこちら

「同じことの繰り返し」に陥らないために。

U理論の実践のポイントは?

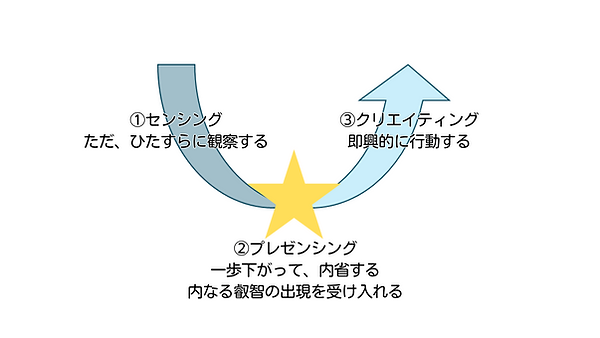

U理論は3つのプロセスで整理されています。

(1)センシング

(2)プレゼンシング

(3)クリエイティング

シャーマー博士はこのプロセスをアルファベットのUの字になぞらえたモデルで説明しており、その形から「U理論」と名付けられています。

図2.U理論の3つのプロセス

この3つのステップは概念的に表現されているものですが、これをさらに7つのステップに詳細化すると以下のようになります。

図3.U理論の7つのステップ

■U理論実践による効果、効能について、より詳細に知りたい方はこちら

■Uプロセスを体験したい方には、「Aか、Bか」の意思決定を題材にステップを体験する

「リーダーシップ・シフト エントリーコース」がお勧めです。

U理論で組織はどう変わるのか?

U理論は、リーダーシップ開発やイノベーション、関係構築など幅広いテーマで活用されていますが、今回は「組織開発」をテーマにご紹介します。

本来の自己と役割の自己

私たちは日々、「本来の自己」と「役割の自己」という2つの側面を持ちながら生活しています。

本来の自己は、夢や願い、価値観、感情などに根差した唯一無二のその人らしさのことです。

一方で「役割の自己」とは、職務上の役割や社会的な立場によって形成される、その場その場の「役割」を指します。

例えば、職場では「営業担当者」や「課長」として、家庭では「親」や「子供」として、公共の場では「通行人」や「乗客」として、私たちは状況に応じた役割を担います。そして、同じような役割や立場に置かれることで、思考や感情、行動がパターン化され、ある種の「再現性」が生まれるのです。「社長の孤独」や「中間管理職の悲哀」、「製造部門と営業部門の対立」などは、そうした再現性の典型例です。

このような「役割の自己」に基づく行動は、特定の組織構造(システム)に取り込まれ、生存本能が刺激されることで強化される傾向があります。この状態を「システムの囚人」と呼ぶことができます。

Uプロセスによる意識変容と組織開発

Uプロセスを活用した組織開発では、「システムの囚人」としての役割の自己から脱却し、「本来の自己」として行動できる状態を目指します。

具体的には:

・意識変容のプロセスを通じて、夢や価値観、純粋な貢献の想いを再発見する。

・組織の課題解決に向けて、同僚や他部門のメンバーと手を取り合い、共に取り組む。

このような取り組みによって、個々人の「本来の自己」が発揮されるだけでなく、組織全体としての課題解決力や創造性が高まります。

Uプロセスは、単なる課題解決の手法に留まらず、人と組織の可能性を引き出し、変革を促進する強力なツールと言えるでしょう。

図4.U理論をべースにした組織開発プロセス

U理論の組織開発事例 ~グッドフーズ社(仮称) 再生の物語

約40年前、カリスマ経営者によって設立された食料品メーカー「グッドフーズ社(仮称)」はある大ヒット商品を生み出し、一大ブームを巻き起こしました。

しかしあるとき、食品偽装問題が発覚。企業の信頼は大きく揺らぎました。

グッドフーズ社は社長の退任とともにファンドに売却され、高山氏(仮称)をはじめとした社長側近の三名が経営チームを結成し、品質第一主義を掲げ立て直しを図りましたが、最終的には外資系食品会社「グローバルイート社(仮称)」に買収され、グループ会社化されましたが、若手社員の離職や部門間の対立、役員間の不和など、組織内部の課題が表面化していきます。

こうした背景を踏まえ、グッドフーズ社に組織開発プロジェクトが導入されました。

第1ステージでは役員を対象としたマネジメント研修、第2ステージはチームビルディングや組織課題についての約40名による対話セッションが行われ、同時に、経営理念の再定義プロジェクトも始動しました。

しかし、この再構築の過程で様々な試練が襲いかかります。

親会社であるグローバルイート社の合併発表により出向役員が本社に戻され、急遽高山氏が新社長に就任することになります。

また、買収した子会社の不祥事発覚、役員の退任、そして親会社からは、経営理念の再定義プロジェクトが進行しているにも関わらず、グッドフーズ社独自の理念構築が禁止されるという逆風が吹き荒れました。

その中でも対話は続き、理念再定義のプロジェクトは大きな転換を迎えました。

それは、新しいコーポレートメッセージを巡る対話セッションでのこと。

評論家姿勢の抜けない参加者たちに対して、ファシリテーターが選択を突きつけます。

「親会社の方針に従うのか、自らの理念を守るのか」。

最終的に、社員たちは「自分たちの負債」として親会社の方針を受け入れ、そこからどう行動するかを自らに問う姿勢を選びました。

これにより、組織全体に一体感が生まれ、厳しい状況を乗り越える土台が形成されたのです。

U理論を学ぶ

1)動画で学ぶ

2)まんがで学ぶ

マンガでやさしくわかるU理論

人と組織にイノベーションをもたらす

著者:中土井 僚

作画:松尾 陽子

4)小冊子で学ぶ